a. Anticoncepción de emergencia

Efectividad de la anticoncepción de emergencia hormonal

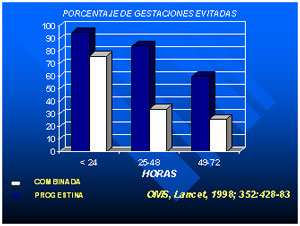

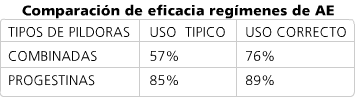

Aproximadamente el 8 % de las mujeres se embarazan después de un acto sexual sin protección. Para medir la eficacia comparativa de los dos regímenes hormonales (combinado y de sólo progestinas), la OMS publicó en 1998 el resultado de un ensayo clínico controlado, con doble enmascaramiento. En éste se comparó el régimen combinado con el de sólo progestina en las primeras 72 horas del coito sin protección. Se reclutaron 1998 mujeres en 21 centros de 14 países, siendo asignadas aleatoriamente al grupo de régimen combinado 979 y al de sólo progestina 976 (43 se excluyeron por diversas razones). Hubo 31 gestaciones en el primer grupo (3,2%) contra sólo 11(1,1%) en el segundo. Se calculó que el uso del esquema de sólo Levonorgestrel evitó el 85% de los embarazos que hubieran ocurrido sin AE, mientras que el régimen de: Yuzpe sólo había evitado el 57%

El estudio de OMS muestra claramente que tanto para el método combinado como el de progestinas la mayor eficacia de la AE se da especialmente cuando ésta se utiliza en las primeras 24 horas. Por lo tanto la recomendación es usarla inmediatamente posterior al coito sin protección para aumentar la eficacia, es por eso que como ya se mencionó previamente, no se debe denominar a la AE como “píldora del día siguiente” pues le da la falsa seguridad a la mujer que debe esperarse hasta el otro día.

Dependiendo del periodo del ciclo menstrual en que la mujer utilice AE hormonal, se puede inhibir o retrasar la ovulación, modificar el endometrio, ó prevenir la fertilización alterando la capacitación y migración espermática. Los anticonceptivos de emergencia funcionan antes de la implantación y no cuando el proceso se ha iniciado. La anticoncepción de emergencia no es abortiva, de hecho este tipo de anticoncepción evita el embarazo.

Para entender el mecanismo de acción, describiremos a continuación brevemente el fenómeno de la fecundación y los cambios que se dan en los espermatozoides durante su tránsito por el tracto genital femenino. En el coito sin condón, el semen se deposita en la vagina y los espermatozoides que contiene, gracias al papel facilitador del moco cervical pasan al endocérvix y se almacenan en las criptas de las glándulas endocervicales, donde pasarán por el proceso de capacitación, el cual se complementa en el resto del tracto genital reproductivo. Este proceso, como su nombre lo indica, faculta a los espermatozoides para tener la capacidad de fecundar y puede durar desde pocas horas a días. Aunque pueden encontrarse espermatozoides a los pocos minutos en las trompas, éstos no tienen la capacidad de fecundar. Los espermatozoides que terminan la capacitación son los que tienen la capacidad fecundante y migran en cohortes al tracto genital superior. Si hubo ovulación en la mujer, en el tercio externo de la trompa el espermatozoide que fecundará se une a la zona pelúcida. Se desencadena entonces en el espermatozoide la denominada reacción acrosómica en varios puntos de su cabeza. Esto produce una fusión entre la membrana plasmática del espermatozoide y la membrana externa del acrosoma liberando el contenido de éste al medio externo y dejando al espermatozoide protegido por la membrana acrosomal interna. Algunas glicoproteínas de la zona pelúcida inducen la activación de la reacción acrosómica (ZP3). El contenido de la vesícula (acrosoma) son enzimas hidrolíticas (hialuronidasa, acrosina y tripsina) que ayudan al espermatozoide a avanzar por la zona pelúcida, disolviendo la matriz intracelular de las células que rodean el óvulo a razón de 1 μm/min hacia el ovolema, además de proteínas que ayudan a la fusión de la membrana interna del acrosoma a esta capa con la consecuente liberación del contenido del espermatozoide (mitocondrias, flagelo, núcleo condensado y centrosoma del cuello) al citoplasma del óvulo. Las mitocondrias y el flagelo se degradan.

Hay que recalcar que para que se produzca esta reacción acrosómica, es necesario que haya una correcta capacitación del espermatozoide.

Una vez se da la fecundación, se inicia el proceso de multiplicación celular y el blastocisto luego de 3 a 4 días de tránsito por la trompa de Falopio alcanza el endometrio donde se implantará 5 a 7 días después de la fecundación.

Para que haya implantación se requieren cambios histobioquímicos endometriales dados por la progesterona.

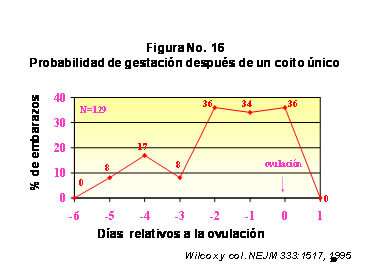

En la Figura No. 16 observamos los resultados de una investigación de Wilcox publicada en 1995, que nos muestra las probabilidades de embarazo día a día luego de un coito único con relación al día ovulatorio. Se observa que una vez se da la ovulación puede haber fecundación máximo en las siguientes 24 horas.

Entonces un coito único puede producir embarazo solamente si ocurre en el día en que ocurre la ovulación o en los 5 días precedentes. Estos seis días son el período fértil de la mujer y su distribución asimétrica alrededor del día de la ovulación obedece a que los espermatozoides tienen capacidad fecundante hasta por cinco días y a que el óvulo necesita ser fecundado pocas horas después de la ovulación para generar un blastocisto sano. Prácticamente cerca del 85% de los días fértiles del ciclo son preovulatorios, y cuando el coito es antes de la ovulación los espermatozoides esperarán entre 1 y 5 días en el tracto genital de la mujer hasta la ovulación. Esto nos da una oportunidad inmensa para que con la anticoncepción de emergencia podamos actuar en varios puntos: capacitación y migración espermática, así como en la ovulación para evitar la fecundación.

Se han reconocido varios mecanismos de acción de la anticoncepción hormonal de emergencia. Ya en 1973 el Dr. Kesseru reportaba que tan sólo tres horas después del uso de Levonorgestrel había disminución del número de espermatozoides recuperados de la cavidad uterina, alcalinización del medio uterino desde las 5 horas, lo que inmoviliza los espermatozoides y aumento de la viscosidad del moco cervical a las 9 horas lo que impide el paso de los espermatozoides al útero. En el año 2002 el Dr. Yeung reportó que el Levonorgestrel producía una inhibición dosis-dependiente de la unión espermatozoide- óvulo. Se ha reportado como mecanismo de acción complementario, la afectación de la capacitación espermática. Recordemos que los espermatozoides se capacitan en el tracto genital femenino, de tal forma que adquieren la capacidad de unirse a la zona pelúcida del ovocito y de llevar a cabo la reacción acrosómica.El movimiento del espermatozoide deja de ser rectilíneo para desplazarse con un movimiento oscilante provocado por unos fuertes impulsos de la cabeza hacia derecha e izquierda. Adicionalmente desde hace mas de una década se demostró que el Levonorgestrel tiene acción directa dosis dependiente sobre la reacción acrosomal del espermatozoide.

Algunas personas postulaban como posible mecanismo de acción, algún efecto de sobre la receptividad uterina creyendo entonces que se impedía la implantación del blastocisto fecundado, pero las biopsias obtenidas en periodo periovulatorio en mujeres que han utilizado anticoncepción de emergencia hormonal muestran un endometrio normal o con cambios mínimos en los parámetros morfológicos y moleculares en comparación con mujeres que no la utilizaron. Por lo anterior el consenso actual es que no existe posibilidad que la anticoncepción de emergencia hormonal sea abortiva.

El principal mecanismo de acción reconocido es sobre la ovulación.Se ha demostrado en varias investigaciones tanto en modelos animales como en mujeres que el Levonorgestrel suministrado en la fase folicular y dependiendo del momento de uso, interfiere con el proceso ovulatorio, bien sea suprimiendo el pico de LH, la ruptura folicular o la luteinización. En búsqueda de explorar algún posible mecanismo de acción luego de la fecundación, el grupo del Dr. Horacio Croxatto en Chile, publicó en cabeza de María Elena Ortiz en el año 2004 en la prestigiosa revista Human Reproduction, los hallazgos de un interesante estudio realizado en la mona Cebus apella. Se partía de la base que si el coito ocurre el mismo día de la ovulación, había dos posibilidades:

- El método falla y no previene el embarazo

- El método es efectivo y previene el embarazo

De encontrarse el segundo escenario necesariamente, actuaría por algún mecanismo posterior a la fecundación.

En este experimento cada hembra fue su propio control, siendo tratada con Levonorgestrel en un ciclo y con placebo en otro, con un ciclo de descanso entremedio, y siendo la secuencia determinada en forma aleatoria. Observaron que la administración de Levonorgestrel inhibía o postergaba la ovulación cuando se administraba en fase folicular avanzada, mientras que no interfería con la ovulación cuando esta era inminente. Cuando se presumía que ya había ocurrido la fecundación, la administración postcoital de Levonorgestrel no disminuyó la tasa de implantación en comparación con los controles tratados con placebo.

Resultados similares han sido reportados en ratas.

El acumulo de investigaciones permite aseverar que la anticoncepción de emergencia hormonalno es abortiva y no impide la implantación del blastocisto fecundado.

ACETATO DE ULIPRISTAL

Se trata de un modulador selectivo de los receptores de progesterona